Xavier Guzmán Urbiola

Resulta difícil definir en términos abstractos el concepto del título del presente artículo; “es más fácil reconocerlo”. John Ruskin, en el siglo antepasado, creía que “las naciones escriben sus autobiografías en tres libros: el de los hechos, el de las palabras y el de su arte”. Ninguno puede leerse sin el otro; sin embargo, el último pareciera el más “fidedigno”. Comentando esas ideas, otro historiador, ya en el siglo XX, Kenneth Clark, agregó que “políticos y escritores pueden manifestar toda clase de sentimientos edificantes” y plasmarlos en documentos. No obstante, si se trata de entender una sociedad en una época, entre el discurso de un ministro de vivienda y los edificios construidos, “habría que fiarse más de los edificios”. Hay entonces que saber reconocerlos y leerlos desde el afecto. Encerrar a nuestro patrimonio cultural en una nuez sólo quiere sugerir, tal como hizo Alfonso Reyes, el esfuerzo de síntesis para redactar las líneas siguientes.

El patrimonio resguarda parte de nuestra identidad y es un fiel vehículo de significados de una época y de una serie de grupos sociales. Es nuestra alma, puesto que lo heredamos como una valiosa prenda y educa sentimentalmente ofreciéndose como complemento de otros muchos patrimonios tangibles e intangibles. No pertenece a alguien, en todo caso sólo tiene guardianes temporales, y a quienes lo amamos nos es entrañable, y al entenderlo, nos lo apropiamos para cuidarlo. A veces incluso no sirve, como la poesía, pero es indispensable para vivir.

La conciencia sobre nuestro patrimonio se construyó a la par de la legislación que nos hemos dado. Haciendo un apretado resumen diría que, aunque la normatividad propia tiene una larga cronología (que se remonta al siglo XVI), sólo al final del XIX Porfirio Díaz pasó de justificar legalmente que particulares pudiesen “hacer exploraciones arqueológicas” (1896), a decretar “la propiedad de la nación sobre los monumentos arqueológicos” (1897). La casi desconocida ley huertista (1914) dio un paso adelante y, puesto que ya se hallaba protegido lo arqueológico, dictó que, “dada su importancia, el Estado debe atender los inmuebles artísticos e históricos”. Sin embargo, esta última emanó de un gobierno ilegítimo; entonces, nunca se ejerció. Fue Venustiano Carranza quien retomó los conceptos y compromisos de los gobiernos anteriores y los estructuró en un formal cuerpo legal (1916). Dicha división así fue delineándose –lo arqueológico, lo histórico y lo artístico, junto con sus responsables–, pues aún no existían como institutos nacionales, sino sólo “comisiones”, “direcciones” o “inspecciones generales”. Por ello pasó de esa forma, agregando las “bellezas naturales”, a la ley cardenista (1934). Fue el mismo general Cárdenas quien, al final de su mandato, también formó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939, y siete años después, en 1946, Miguel Alemán, como promesa de campaña, fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El primero resultó responsable de nuestro patrimonio arqueológico e histórico, y el segundo del artístico. Luis Echeverría cerró el círculo al publicar la vigente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972) y su Reglamento (1975), asignándoles responsabilidades federales bien claras al respecto a cada instituto. ¿La legislación envejeció? Obvio, y necesitamos renovarla para eliminar, por ejemplo, el criterio excluyente de la “genialidad” del artista.

Definidos los conceptos y los responsables, en un país megadiverso y multicultural, nuestro patrimonio también lo es y abarca amplios periodos. Toda la nación es un sitio paleontológico o arqueológico, mismo que resguarda vestigios importantísimos. No sólo entre 1521 y el final del siglo XIX se aceptó contener lo histórico y responsabilizar al INAH. Es imposible que un ente federal preserve, estudie y difunda ese universo. La tarea del INBA no es menor; a él le toca a partir del inicio del siglo XX hasta el día de hoy.

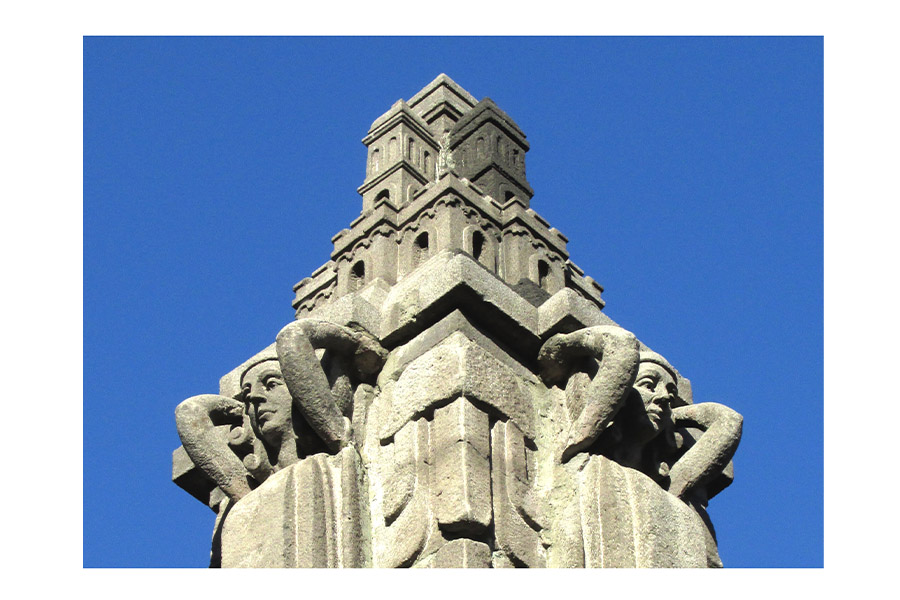

¿Qué hacer? Si hemos dicho que el patrimonio es abierto, que sólo acepta guardianes temporales, a los institutos toca, desde la ética y el conocimiento, dictar las directrices de Estado, fomentar la educación y aceptar coadyuvar para, con la sociedad civil, comprenderlo y protegerlo. No se cuida lo que no se entiende y se quiere. Sólo así podemos atender ruinas tan frágiles como las de Paquimé, Chihuahua; edificios surrealistas de concreto en la Huasteca Potosina; la iglesia de Gustave Eiffel en Santa Rosalía, Baja California Sur; poéticas casas y edificios de Luis Barragán en Guadalajara y Ciudad de México; conmovedores inmuebles nacionalistas de Manuel Amábilis en Mérida; joyas barrocas como la Capilla de Tonanzintla y la pirámide que contiene los murales mayas en Cacaxtla, ambos en Puebla; sin olvidar la catedral novohispana más importante de América Latina, por supuesto, la de Ciudad de México, pues todos resguardan el alma de unas personas, de una sociedad y de una época, que nos son en parte propias, esperan las leamos y al hacerlo entendamos sus testimonios para preservarlos.